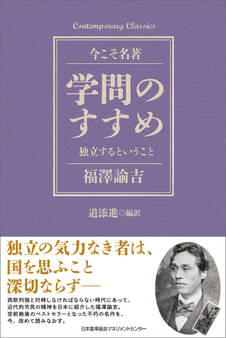

近代日本が誇る啓蒙思想家・福澤諭吉の代表作として名高い『学問のすすめ』ですが、本書はその現代語訳と今学ぶべきことを解説したものです。ユニークな比喩を用いながら、しがらみだらけの封建主義時代の終わりと、国民一人ひとりが独立の志をもって主体的に生きていかねばならない新時代の意味を説いた福澤。また本書のあちこちで福澤は時勢の大切さを語っています。『学問のすすめ』もまた、この時勢と合致し、空前の大ヒット作となりました。1872年(明治5年)に初版が出版され、それから4年9ヶ月後に完結。福澤自身の算出によれば、累計340万部、当時の日本人の10人に1人が『学問のすすめ』を読みました。そのメッセージは今日においても新鮮であり、多くの人を魅了し続けています。当時の時代状況を想像しながら、現代に置き換えて読んでみても、様々な気づきを得ることのできる一冊です。【「JMAM出版」で検索すると、日本能率協会マネジメントセンター ホームページから「試し読み」ができます】【本書の目次】まえがき第1部 名著『学問のすすめ』とは1 『学問のすすめ』の時代背景2 なぜ不朽の名作となったか3 福澤諭吉の生涯第2部 現代日本語訳で読む『学問のすすめ』合本『学問のすすめ』について初 編 天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず第2編 政府と民は対等である第3編 自分たちの領地を守る気概第4編 官尊民卑を改めよ第5編 「ミドルクラス」が文明を先導する第6編 法とは何か第7編 使命とは何か第8編 男女、親子は平等である第9編 若人よ、この世に生きた証を残せ 第10編 学生よ、ハングリーであれ第11編 専制は不正をもたらす第12編 見識の磨き方第13編 ねたみという病第14編 事業を成功させる秘訣第15編 西洋を妄信してよいか第16編 金に支配されてはならない第17編 人望を獲得するための秘訣第3部 福澤精神から学ぶべきこと1 対立を恐れないこと2 人をねたまない3 学び続ける姿勢4 独立するということ