★ 弓道・アーチェリー関係者必読!★ 江戸から現代まで、名手たちの逸話で紡ぐ 「不朽の美」。★ 藩を背負って挑んだ男たち、永遠のライバル関係、史実に名を遺す英雄・・・。◆◇◆ プロローグ ◆◇◆「通し矢」は、京都三十三間堂(蓮華王院)で行われた江戸時代の伝統的行事であった。三十三間堂の西外側の広縁で、三十三間(約120メートル)の軒下を、南端に坐って北端まで、強弓で競射し、一昼夜にどれほど射通せるかの競技であった。その当時、武士はその藩の名誉にかけて、腕を競ったものである。この通し矢は、もともと中世まで行われた正月の宮中行事に、その源があるといわれてる。とくに文禄年間、関白豊臣秀吉が、通し矢を試みたが、残念ながら満足な結果はえられなかった。しかしその頃より、競射が盛んになり、やがて江戸時代に入り、天下の武芸者が、その名誉をかけて競争したことは、本書に詳しい。三十三間堂内の外陣に、多数の掲額があるが、それは江戸時代盛んであった通し矢の優勝記録として、掲げられたものである。この通し矢の伝統を受け継ぐ競技が、現在全国大会として行われている。毎年一月の中旬の日曜日に、京都弓道連盟と三十三間堂本坊妙法院門跡とが、共催する競射会である。その年に成人を迎えた青年男女に、加えて主に全国から参加した有段者と大学生が、競射する大会である。高栁憲昭(たかやなぎのりあき)先生の新刊『京都三十三間堂投資や列伝』は、歴史ある伝統行事の通し矢の歴史とその栄誉を担った武芸者たちの顕彰碑である。しかも、現在競射に用いている弓と矢の日々進歩を遂げている制作にも光を当て、その苦労譚を記している。高栁先生は、日本アーチェリー協会の重鎮で、日本学生アーチェリー連盟を創立されたり、全日本アーチェリー連盟の設立に尽力されるなどされている。スポーツの指導育成の功により、平成10年には藍綬褒章、又、平成26年には旭日双光章を受章された。先生のこの高著によって、日本弓道界に対する関心が昂まり、全日本弓道連盟や日本アーチェリー協会がますます発展されんことを期待してやまない。三十三間堂本坊 妙法院門跡門主 菅原 信海

既刊(1巻 最新刊)

既刊1巻

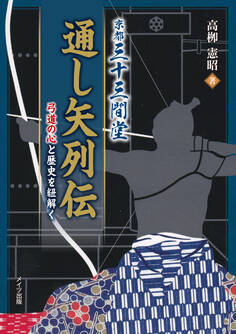

京都三十三間堂通し矢列伝 弓道の心と歴史を紐解く

1,730

通知管理

通知管理を見る

京都三十三間堂通し矢列伝 弓道の心と歴史を紐解くのレビュー

まだレビューはありません。